台灣大於2011年訂立風險管理政策,相關政策與程序皆於官網上揭露;2024年經董事會通過第四次修訂,以作為風險管理之最高指導原則。我們積極規劃風險管理政策、組織架構與風險管理系統,將公司營運可能會面臨到之風險,事先予以因應,以達預防之效益。

2015年經董事會通過成立「風險管理委員會」,以強化組織風險管理機制。本公司財務長受董事長指派擔任風險管理委員主席,委員會之運作紀錄均呈送董事長核准,自2021年起每年至少一次向董事會報告運作情形,以確保相關風險議題均有效管理。

稽核室每年對風險管理機制進行查核並於年底進行風險評量,對於各項風險的重要性及發生機率給予評分,並計算風險值。風險值之高低將做為次年度安排查核計畫之依據。2024年稽核結果並未發現內部控制缺失及異常事項,僅針對各作業流程提出具體建議事項共82項,做為提升管理品質參考。針對應改善及建議事項,每季持續追蹤至改善完畢。

本公司內部控制制度亦已訂定「關係人交易管理作業」及「對子公司之監督與管理作業」等規範,落實對子公司之監督管理,相關風險控管及防火牆機制已適當建立並有效運作中相關年度風險分析結果請詳「1.6風險分析」。

.png)

| 權責單位 | 主要職能 | |

|---|---|---|

| 第一級 控管機制 |

公司本部、資訊群、技術群、用戶事業群、財務群 | 為確保及時察覺及有效管理風險,各風險項目皆指定權責單位負責管理 各權責單位於日常維運時,即需將各風險項目控制於可接受水準之下,並於風險狀況異動時及時提報,以利公司採行因應措施 |

| 第二級 控管機制 |

風險管理委員會(註) | 整合公司風險管理架構及控管機制,執行風險管理決策並檢視成效 |

| 經營管理會議 | 定期檢討公司營運目標、業務管理及未來發展規劃、預算執行狀況及財務資金控管情形等 | |

| 通訊品質確保委員會 | 確保及管理網路通訊品質 | |

| 永續發展委員會 | 建立功能性委員會治理制度、強化管理機能,並致力企業社會責任及永續經營之落實 | |

| 永續發展小組 | 結合營運與核心資源,推動及實踐公司於環境、社會、治理相關業務與策略,以邁向永續發展 | |

| 職業安全衛生委員會 | 針對與職業安全衛生相關業務風險進行控管,以確保員工安全與健康 | |

| 環境管理小組 | 制訂並管理公司對環境及能源之政策與目標 | |

| 創新管理小組 | 統整公司創新發展策略,設定管理機制 | |

| 品牌發展小組 | 落實「Open Possible 能所不能」的品牌主張,透過所有同仁的行為,產品與服務,內外部工作環境,以及行銷傳播,建構由內而外無縫銜接的品牌體驗 | |

| 資通訊暨個資隱私安全委員會 | 控管有關隱私與資訊安全的潛在威脅,並採行矯正預防措施,有效降低企業營運風險 | |

| 最高決策機制 | 董事會 | 依營運策略及經營環境,核定整體之風險管理政策 持續監督風險管理機制之有效運作 |

| 監督機制 | 稽核室 | 評估各項業務之風險高低,以作為排定年度稽核計畫之重要依據。執行稽核業務,呈報稽核結果並追蹤缺失 |

- *註

本公司設有風險管理委員會,由財務長擔任主席及包含董事長與各主要風險管理面之最高主管或其代理人組成,專責監督與嚴格控管風險管理相關議題,並持續推動以風險管理為導向之管理模式,以達到持續改善之目的。

風險管理委員會至少每半年召開一次會議,並與各功能性委員會定期溝通討論攸關風險管理議題,包括經營管理會議、職業安全衛生委員會、通訊品質確保委員會、環境管理委員會、資通訊暨個資穩私安全委員會、永續發展委員會及創新管理委員會等專責委員會,以確實掌握不同領域之風險議題。

遇重大事項或議案時,各權責單位應向經營管理會議或各管理委員會提報,以決議需採行之必要措施。各功能性委員會亦會主動關注與鑑別公司內部、外部潛在風險議題,及討論解決方案。

風險管理委員會運作呈送董事長核准;後續由稽核室每年至少一次向董事會報告運作情形,以確保相關風險議題均有效管理。

Process.PNG)

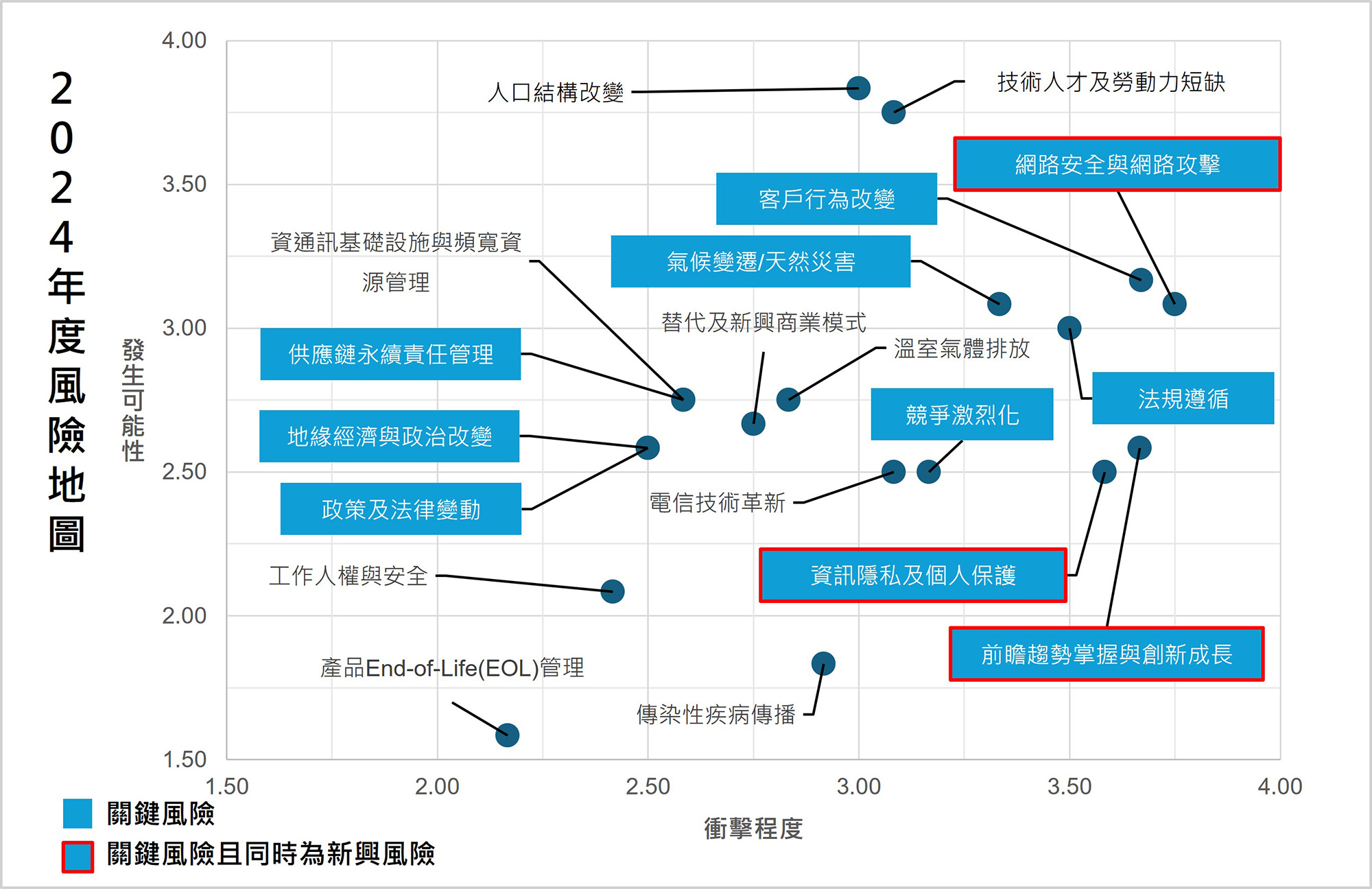

本公司風險管理委員會及永續發展小組每年會審查全球、本地和行業趨勢,確定適用於公司層面的相關風險,並針對衝擊程度及發生可能性討論風險等級,識別出重大風險。

每年以歸納之風險類別與風險項目進一步盤點,確定逐項風險項目依據新興國際趨勢調整風險說明,並於評估潛在衝擊後,各單位依風險等級擇定優先順序,採取適當策略及行動,將風險控制於可接受範圍並擬定因應措施及風險承受能力指標。

針對風險項目設定風險承受能力指標進行監控,即公司可接受的目標/指標與實際績效之間可接受程度。 以「客戶行為變化」與「供應鏈永續責任管理」為例:

好速專案供裝戶數涵蓋80%全台戶數

有關風險等級與各項重大風險遭受的衝擊及因應措施,請參考下列『風險地圖』與『關鍵與新興風險及機會分析』

台灣大哥大參考美國COSO組織發布的企業風險管理(ERM)架構,由董事會、風險管理委員會及風險管理專責單位組成,依據國際研究報告、產業趨勢分析、企業內外部調查與公司決策與判斷,每年以歸納之風險類別與風險項目進一步盤點,確定逐項風險項目依據新興國際趨勢調整風險說明,並於評估潛在衝擊後,擬定因應措施,本年度鑑別出19項台灣大哥大的年度風險,歸納後包括「法規」、「網路頻寬資源」、「資訊安全」、「業務」、「市場」、「人才培育」及「創新管理」等七大項風險類別。說明如下:

△關鍵風險

△新興風險

| 類別 | 風險 | WEF (世界經濟論壇) 風險分類/ TWM 年度永續主題 |

風險說明 | 趨勢 | TWM可能遭受的衝擊 | 因應措施 (降險和掌握機會) |

風險容忍度 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 法規 | 1. 法規遵循△ |

合法性/法規遵循 |

|

持平 |

|

|

|

| 2. 政策及法律變動△ |

社會 合法性/法規遵循 |

|

持平 |

|

|

|

|

| 網路頻寬資源 | 3. 氣候變遷 / 天然災害△ |

環境 氣候變遷減緩與調適 |

|

下降 |

|

|

|

| 4. 資通訊基礎設施與頻寬資源管理 |

網路品質及覆蓋率 |

|

持平 |

|

|

|

|

| 5. 電信技術革新 |

網路韌性發展與影響 |

|

持平 |

|

|

||

| 資訊安全 | 6. 資訊隱私與個資保護 △* |

科技 隱私保護 |

|

上升 |

|

|

法律訴訟與客訴爭議 |

| 7. 網路安全與網路攻擊 △* |

科技 資訊安全 |

|

上升 |

|

|

|

|

| 業務 | 8. 溫室氣體排放 |

氣候變遷減緩與調適 |

|

持平 |

|

|

|

| 9. 工作人權與安全 |

供應鏈管理 | 工作人權

|

持平 | 工作人權

|

工作人權

|

工作人權

|

|

| 10. 供應鏈永續責任管理△ |

供應鏈管理 |

|

持平 |

|

|

|

|

| 11. 傳染性疾病傳播 |

員工身心健康 |

|

下降 |

|

|

|

|

| 市場 | 12. 產品 End-of-Life (EOL)管理 |

循環經濟 |

|

|

|

|

|

| 13. 替代及新興商業模式 |

循環經濟 |

|

持平 |

|

|

|

|

| 14. 競爭激烈化△ |

風險管理 |

|

持平 |

|

|

|

|

| 15. 客戶行為改變△ |

客戶體驗 |

|

持平 |

|

|

|

|

| 16. 人口結構改變 |

服務衝擊管理 |

|

持平 |

|

|

|

|

| 17. 地緣經濟與政治改變△ |

地緣政治 供應鏈管理 |

|

上升 | 地緣政治之變動程度提高,企業外部可能較難控制,台灣大可能遭受的營運衝擊如下:

|

|

|

|

| 人才培育 | 18. 技術人才及勞動力短缺 |

|

上升 |

|

|

|

|

| 創新管理 | 19. 前瞻趨勢掌握與創新成長 △* |

科技創新應用 |

|

上升 |

|

|

|

- 註1

- 註2